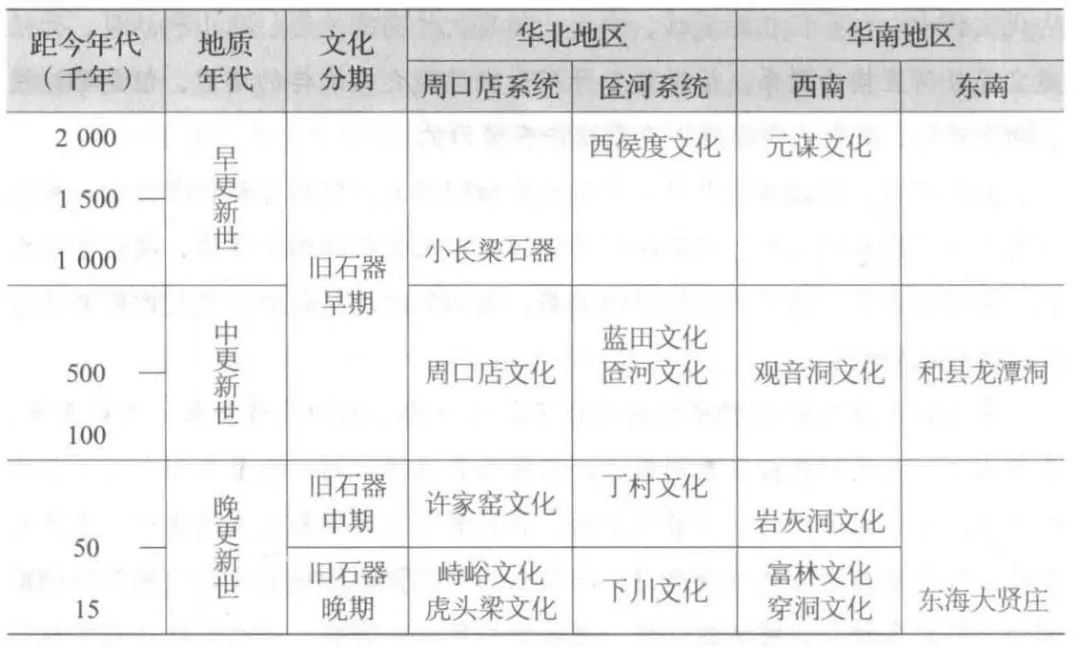

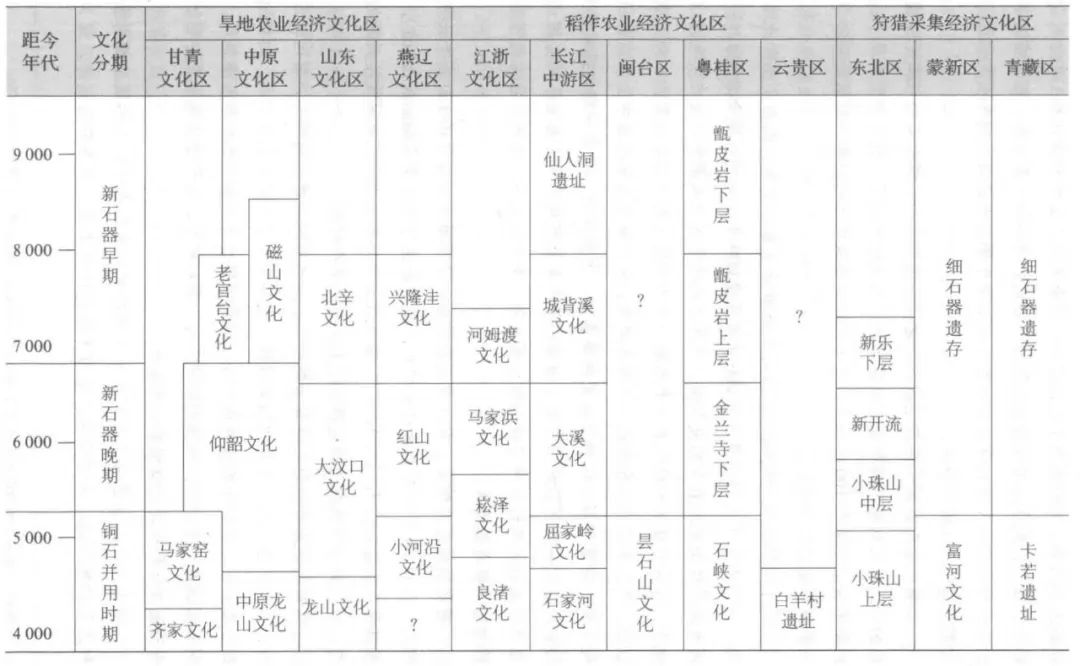

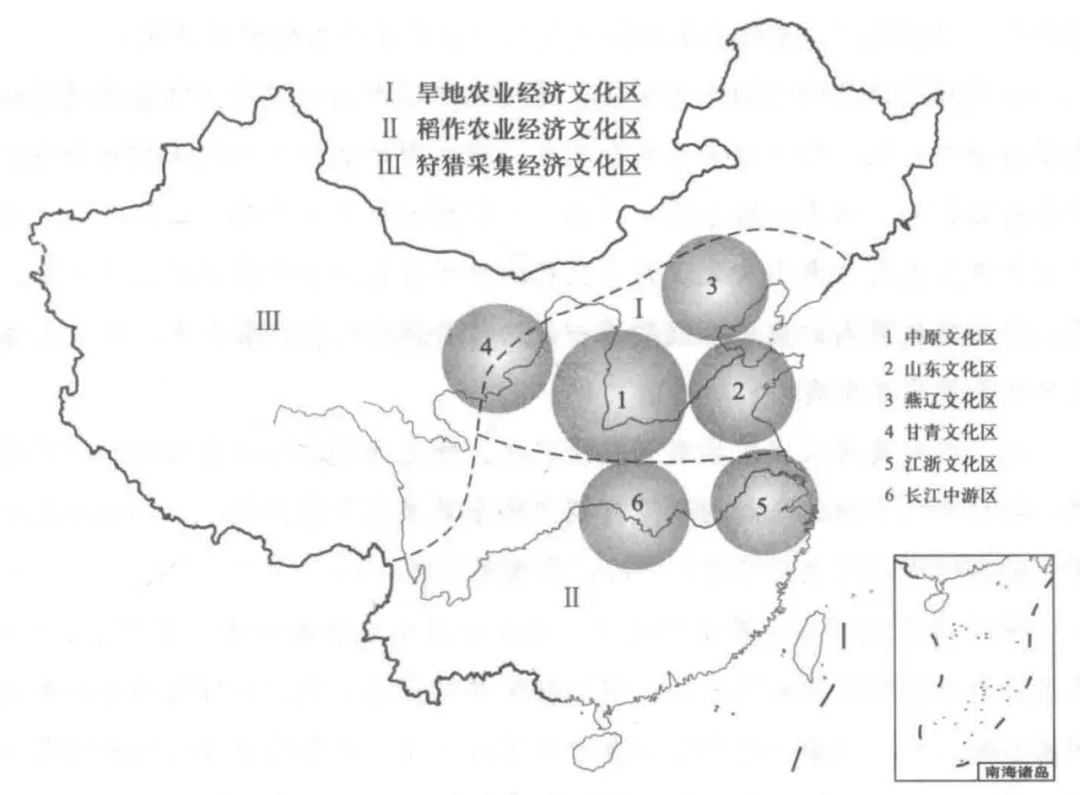

中国史前文化的统一性与多样性

下一篇:

学习语|推动中外文明交流互鉴

信息日历